- 耳たこ有機化学「アミノ酸とタンパク質」の暗記ページです。

- 四角い枠をクリックすると解答が表示され、下のボタンで一括表示・非表示の切替ができます。

- 耳たこ音読では音声ファイルを再生して要点を音読します。通学時間などのスキマ学習に最適です。

- 目次をクリックすると各セクションへ移動します。

アミノ酸

耳たこ音読|アミノ酸の性質

音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!

ナレーション 音読さん

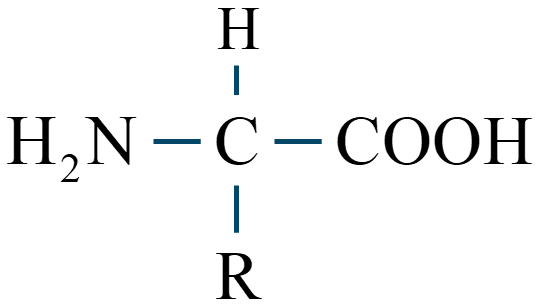

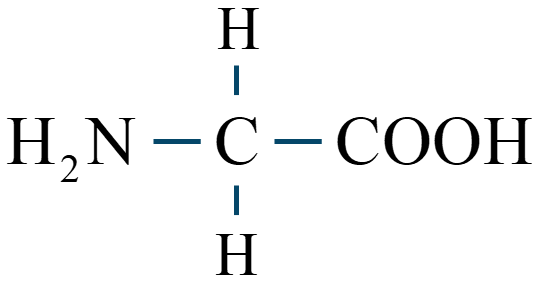

分類名は、同一の炭素原子に官能基と官能基を結合した化合物で、物質を加水分解して得られ、約数種類ある。グリシン以外は用語をもち、異性体が存在する。また、体内でつくられないアミノ酸を用語という。

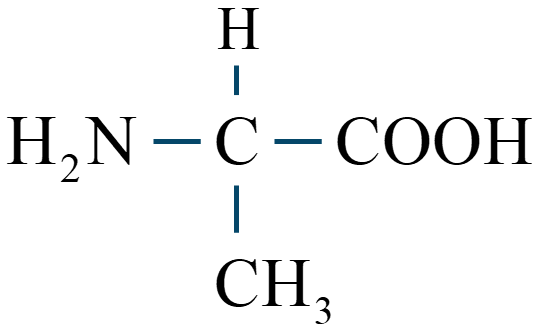

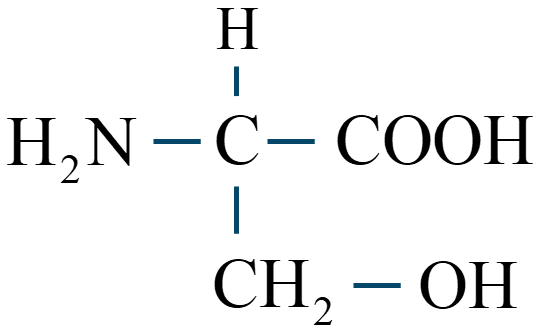

アミノ酸の種類は、アミノ酸やアミノ酸、ヒドロキシ基をもつアミノ酸、硫黄を含むアミノ酸やアミノ酸、ベンゼン環をもつアミノ酸やアミノ酸がある。また、酸性のアミノ酸にはアミノ酸があり、塩基性のアミノ酸にはアミノ酸がある。

耳たこ音読|アミノ酸の反応

音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!

ナレーション 音読さん

アミノ酸は色と状態で、水に溶けやすさが、物質には溶けにくい。

アミノ酸は、液性溶液中では陽イオンが多くなり、液性溶液中では陰イオンが多くなる。また、溶液中の条件となる pH を用語といい、このときアミノ酸はイオンの割合が最も多くなる。

グルタミン酸は官能基を2つもつので、用語が液性側に寄る。また、リシンは官能基を2つもつので、用語が液性側に寄る。

アミノ酸に物質を加えると、官能基が反応して反応する。また、試薬を加えると、官能基が反応して反応する。

試薬を加えて温めると、色に呈色する。これを反応名といい、アミノ酸の検出に用いる。

アミノ酸の性質

■ アミノ酸の性質

② 体内で用語できずに、食物から摂取する必要があるアミノ酸を分類名という。

③ グリシン以外は用語をもち、異性体が存在する。

④ 結晶中ではイオンとして存在する。

アミノ酸の種類

□ アミノ酸Ala

□ アミノ酸Ser

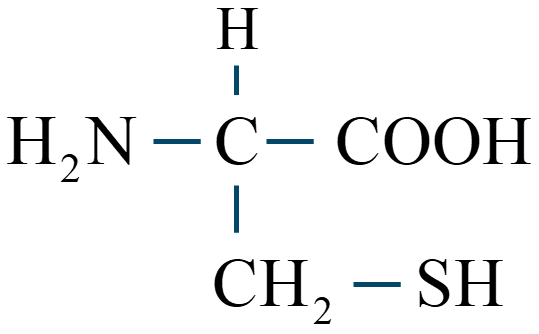

□ アミノ酸Cys

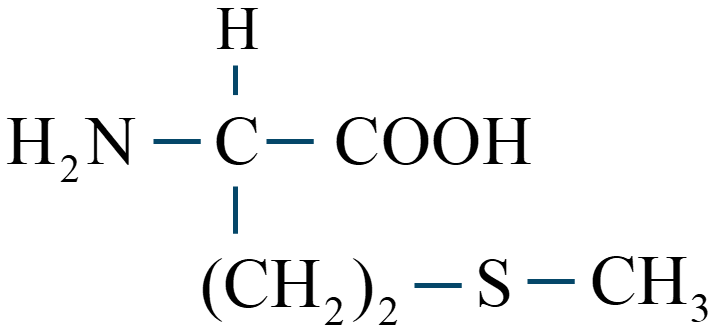

□ アミノ酸Met

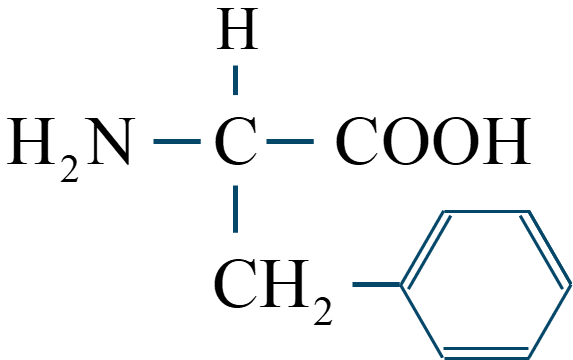

□ アミノ酸Phe

■ 酸性のアミノ酸

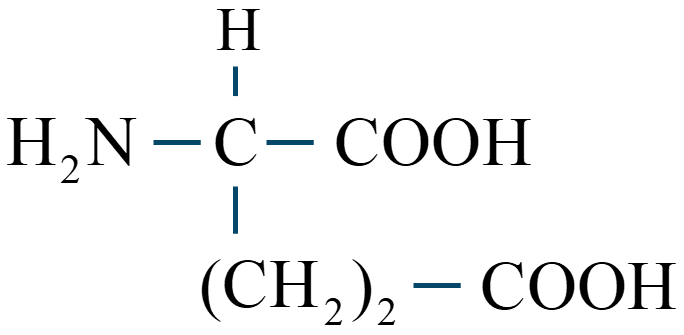

□ アミノ酸Glu

■ 塩基性のアミノ酸

アミノ酸の反応

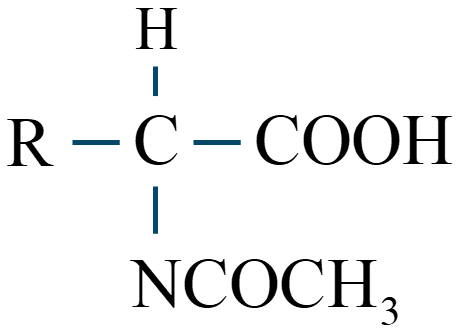

■ アセチル化

■ ニンヒドリン反応

■ 平衡状態

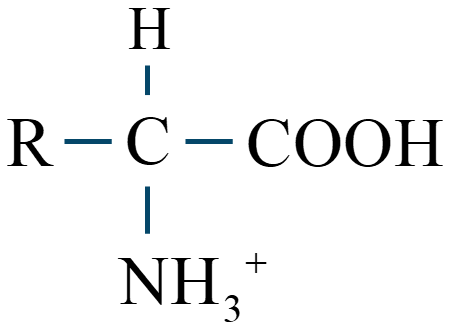

・イオン(酸性溶液中)

⇅

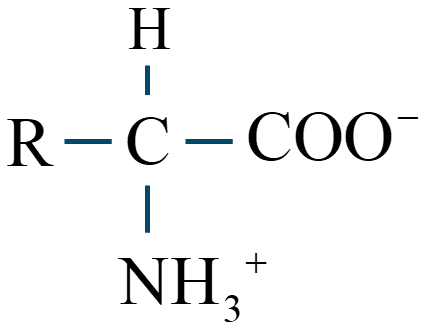

・イオン(中性溶液中)

⇅

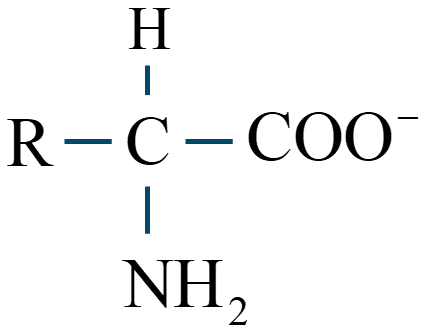

・イオン(塩基性溶液中)

アミノ酸水溶液の陽イオンと陰イオンの数が用語なり、電荷が0となり電気的に用語となる pH の値を用語という。

また、アミノ酸の種類によって用語が異なるので、アミノ酸の混合溶液を適当な pH で直流電圧をかけてそれぞれのアミノ酸に分離する。これを用語という。

タンパク質

耳たこ音読|タンパク質の性質

音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!

ナレーション 音読さん

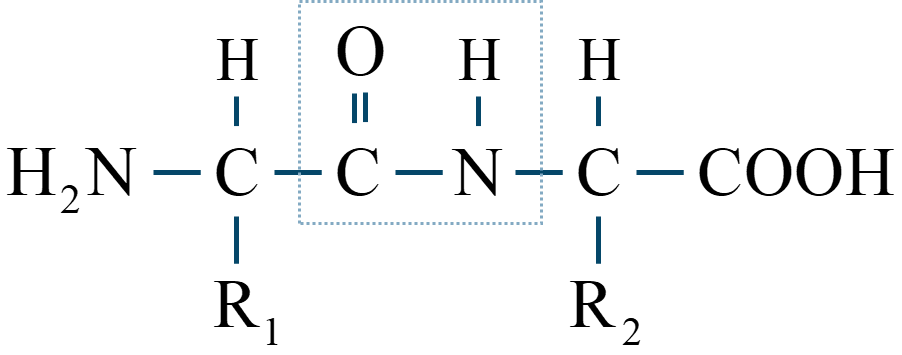

アミノ酸2分子の官能基と官能基が反応名して結合をつくり、用語となる。アミノ酸3分子が結合したものを用語といい、多数のアミノ酸が結合したものを用語という。

分類名の構造は、用語の配列順序を構造段階といい、結合間の結合によるらせん状の二次構造やジグザグ状の二次構造を構造段階という。

二次構造がさらに結合などによって形成される立体構造を構造段階といい、三次構造が複数集まって形成される立体構造を構造段階という。

タンパク質は、分類名だけからなる分類と、分類名以外に糖やリン酸、色素、核酸なども含む分類名に分類できる。

また、形状によって、ポリペプチド鎖が複雑に球状になる分類名と、束になった分類名に分類される。

耳たこ音読|タンパク質の反応

音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!

ナレーション 音読さん

タンパク質は、条件や条件、要因、要因などで立体的な構造が変化し、現象や現象が起こる。これをタンパク質の用語という。

結合を2つ以上含むタンパク質に、試薬と少量の試薬を加えると、色になる。これを反応名という。

構造を含むタンパク質に試薬を加えて加熱すると、色になり、冷却後試薬を加えて液性にすると色になる。これを反応名という。

官能基を含むタンパク質に試薬を加えて加熱すると、色に呈色する。これを反応名という。

元素を含むタンパク質に試薬を加えて加熱し、試薬を加えると、生成物の色沈殿が生じる。

元素を含むタンパク質に試薬を加えて加熱すると、生成物が発生して試験紙が色になる。

タンパク質の性質

複数のアミノ酸が反応して結合した物質を分類名といい、2分子のアミノ酸が結合したものを分類名、3分子だと分類名、多数のアミノ酸が結合したものを分類名という。

■ タンパク質の構造

ポリペプチドの鎖状構造でのα-アミノ酸の用語。

□ 構造

ペプチド結合の部分で結合を形成してできた構造。形状の名称構造とジグザグ状の名称構造がある。

□ 構造

二次構造の結合やS-S結合の結合によって立体構造となる。

□ 構造

構造が複数集まり、一体となった構造。

タンパク質の分類

タンパク質分子が複雑に形状になる。

例:アルブミン、グロブリン

□ 分類名タンパク質

タンパク質分子が形状となる。

例:ケラチン、コラーゲン、フィブロイン

■ タンパク質の組成による分類

物体だけからなるタンパク質。

例:アルブミン、グルテリン、アミラーゼ

□ 分類名タンパク質

アミノ酸以外に、物体、物体、物体なども含むタンパク質。

例:カゼイン、ヘモグロビン

タンパク質の反応

■ タンパク質の反応

■ タンパク質の反応

■反応

■反応

■反応

■ タンパク質の化合物との反応