- 耳たこ有機化学「高分子化合物と糖類」の暗記ページです。

- 四角い枠をクリックすると解答が表示され、下のボタンで一括表示・非表示の切替ができます。

- 耳たこ音読では音声ファイルを再生して要点を音読します。通学時間などのスキマ学習に最適です。

- 目次をクリックすると各セクションへ移動します。

高分子化合物

耳たこ音読|高分子化合物の基本

音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!

ナレーション 音読さん

高分子化合物は用語が多数結びついて生じる用語であり、重合体のくり返しの構成単位数を用語という。分子量は用語で表し、約1000以上で、決まった用語がない、加熱で軟化や性質する。分類と、分類に分けられる。

重合には、炭素間に結合をもつ分子が次々と反応する反応名、分子間で分子などがとれて多数結合する反応名などがある。

糖類

耳たこ音読|単糖の性質

音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!

ナレーション 音読さん

一般式式で表される化合物を分類名といい、別名とも呼ばれる。

分類名は、それ以上反応されない糖類の最小単位であり、酵素の作用で生成物と生成物に分解される。これを反応名という。

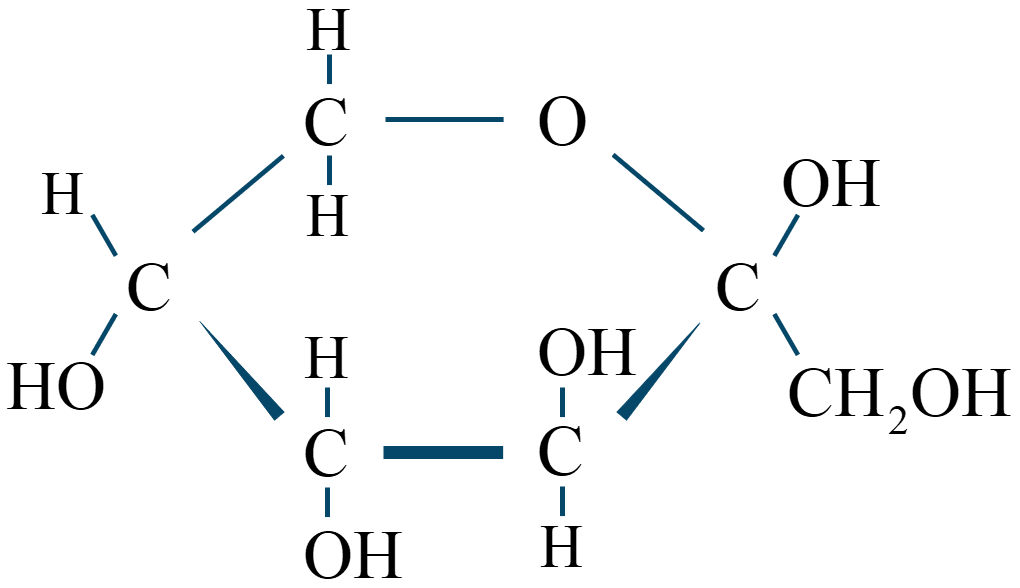

炭素数が5のものを分類名といい、化合物などがある。

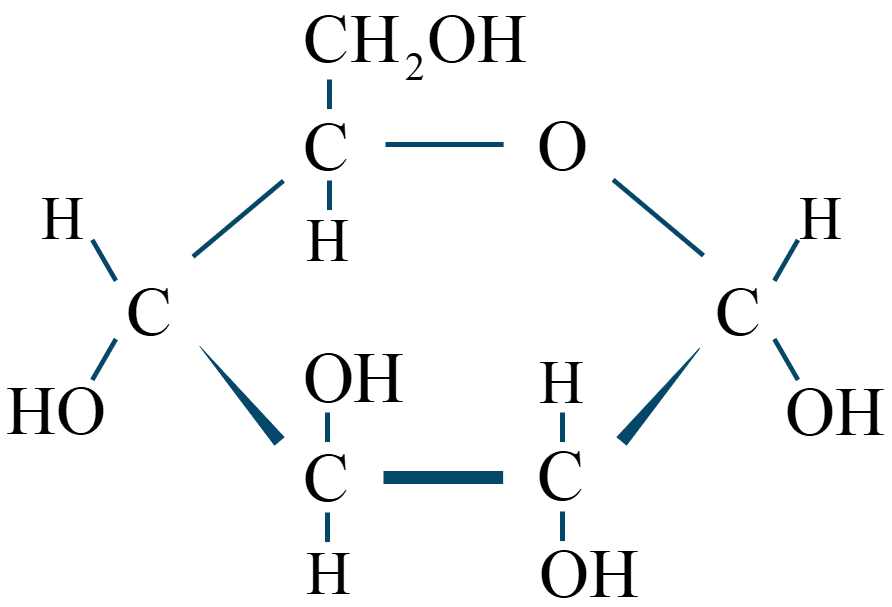

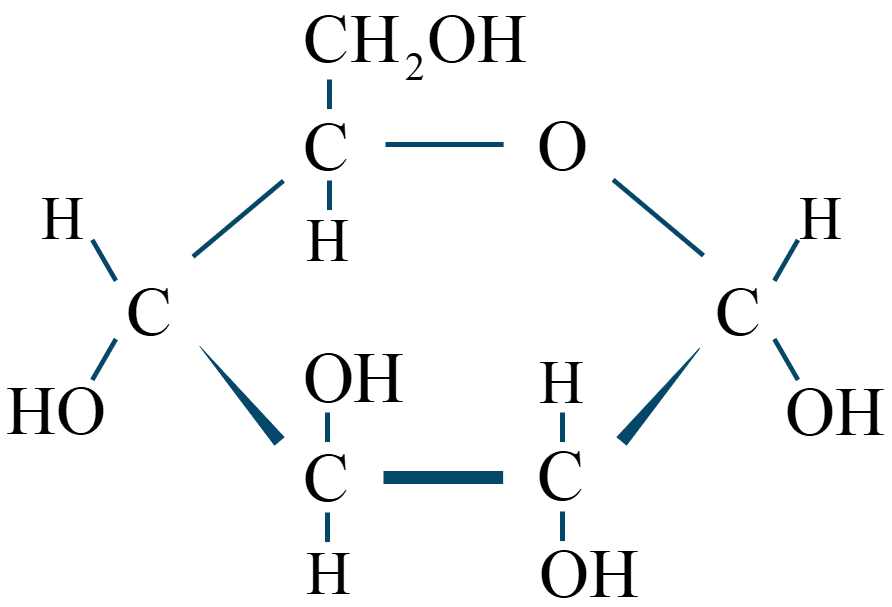

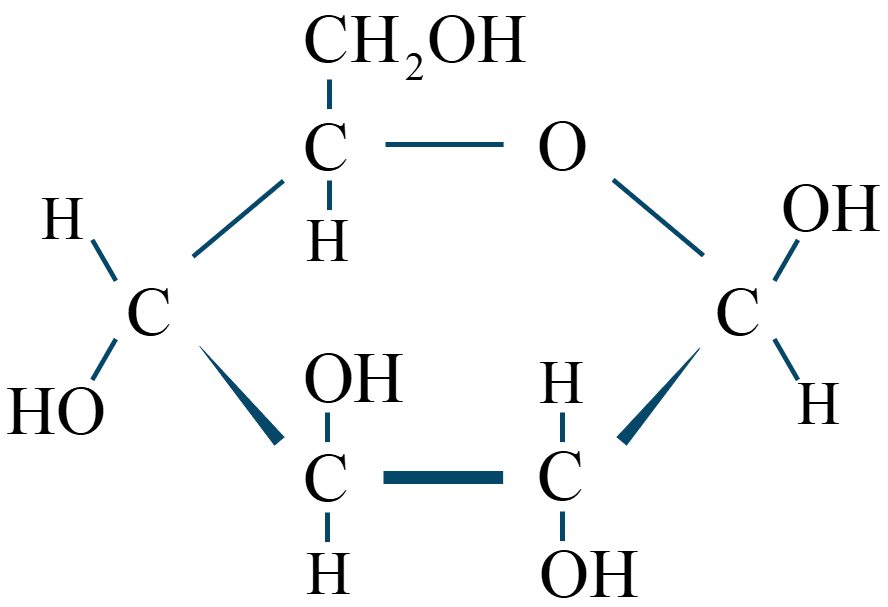

炭素数が6のものを分類名といい、単糖は別名とも呼ばれ、水に溶けると異性体と異性体と構造の状態になる。

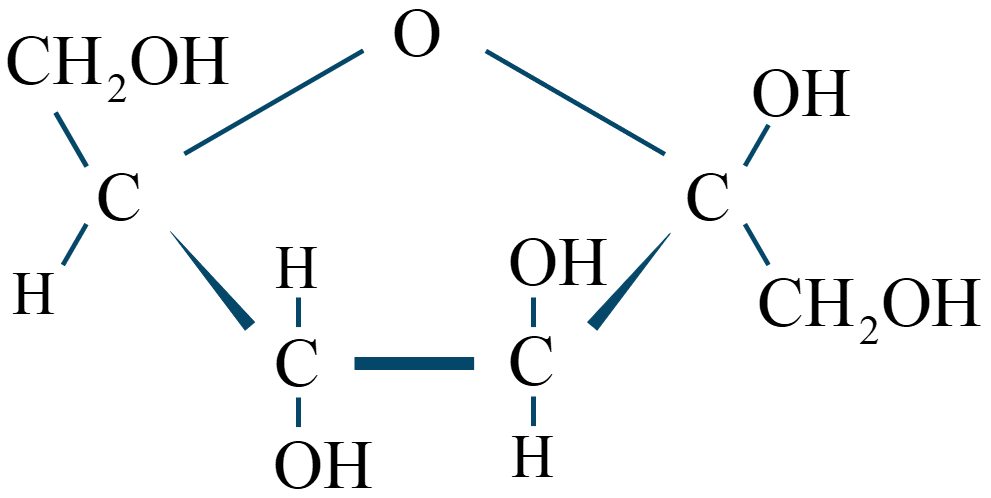

単糖は別名とも呼ばれ、水に溶けると構造や構造の構造と構造の状態になる。

単糖はグルコースと異性体の関係である。

単糖と単糖は分類名とよばれ、構造を形成でき、官能基をもつため○○性を示す。

また、単糖は分類名とよばれ、○○性を示す構造をもつ。

耳たこ音読|二糖の性質

音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!

ナレーション 音読さん

単糖2分子が反応名したものを分類名といい、この結合を結合という。一般式は式となる。

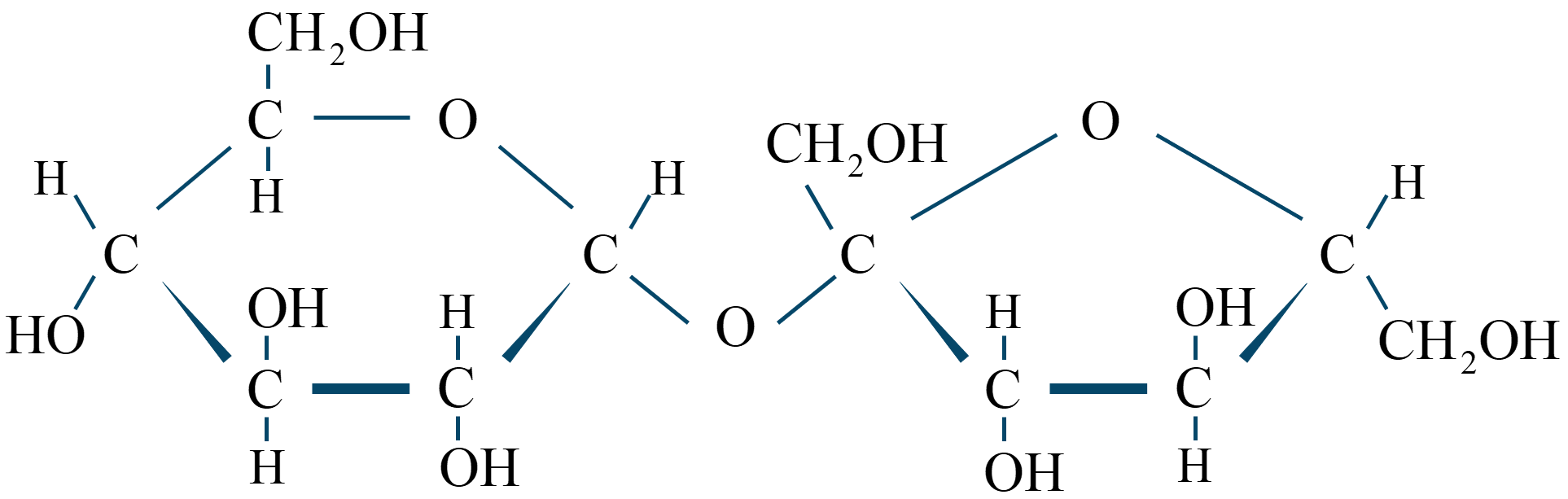

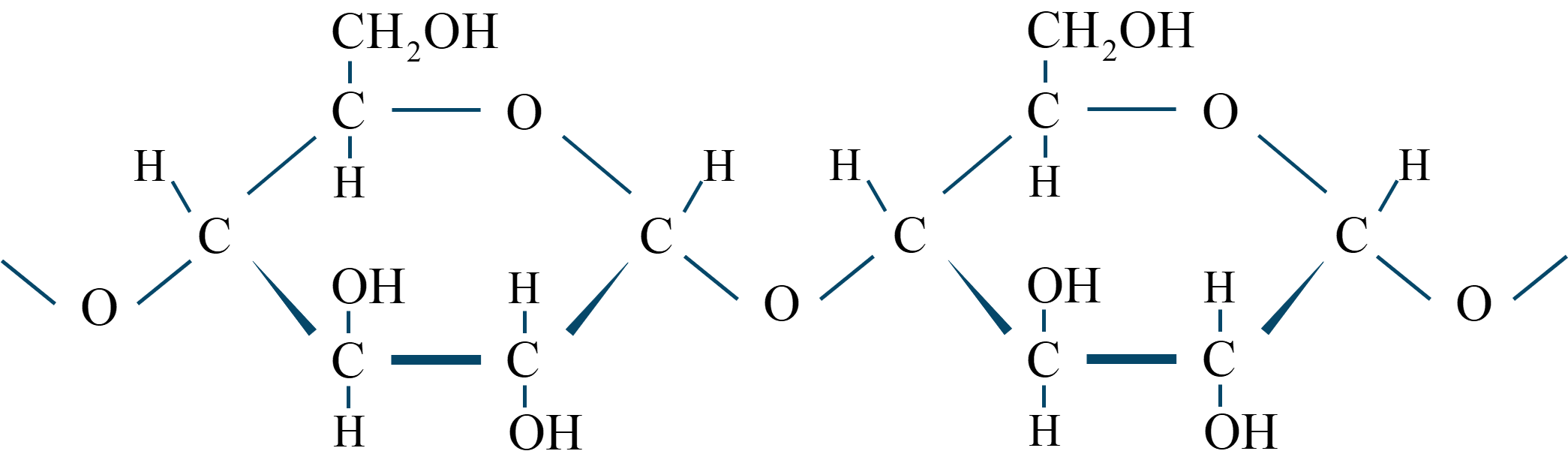

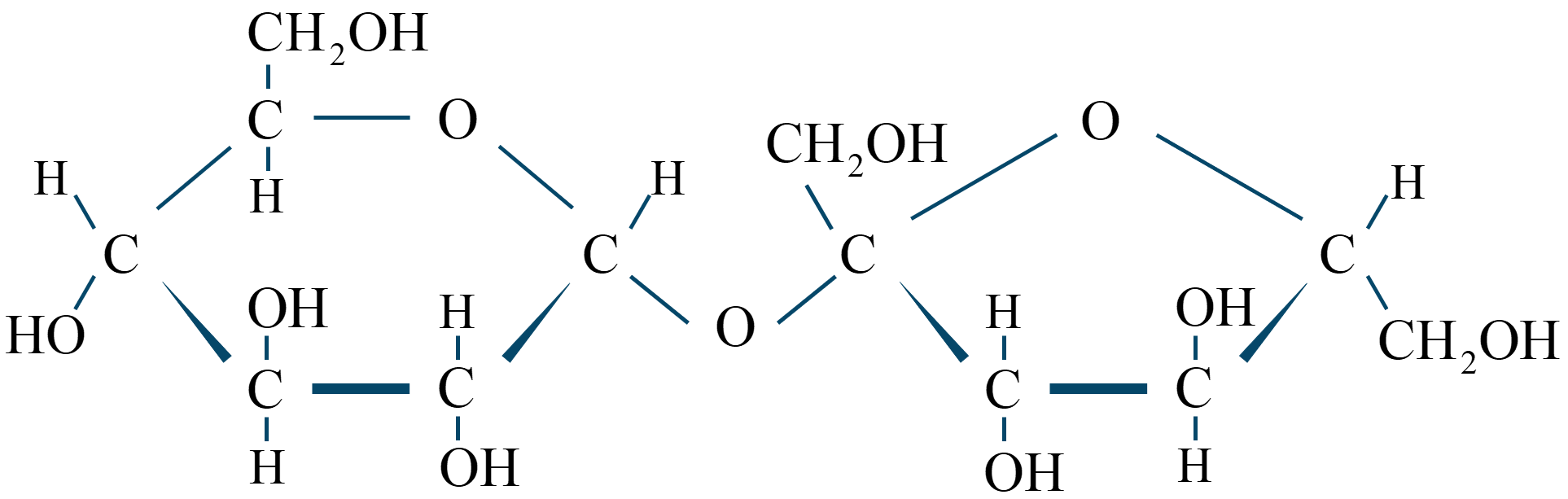

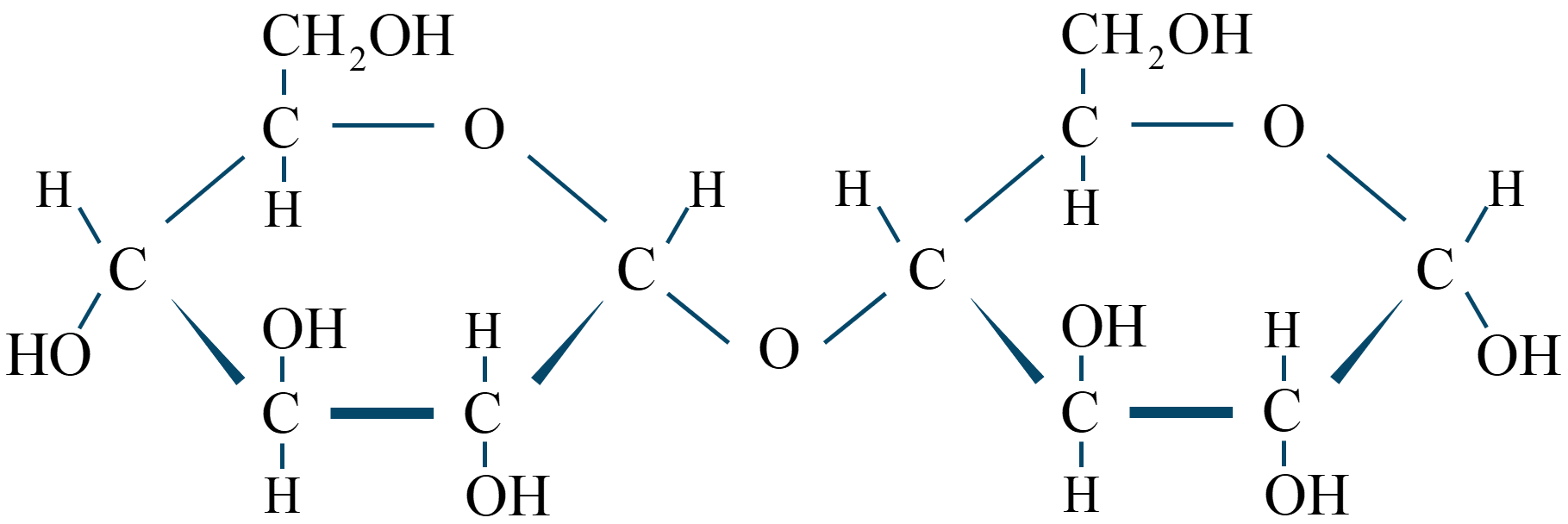

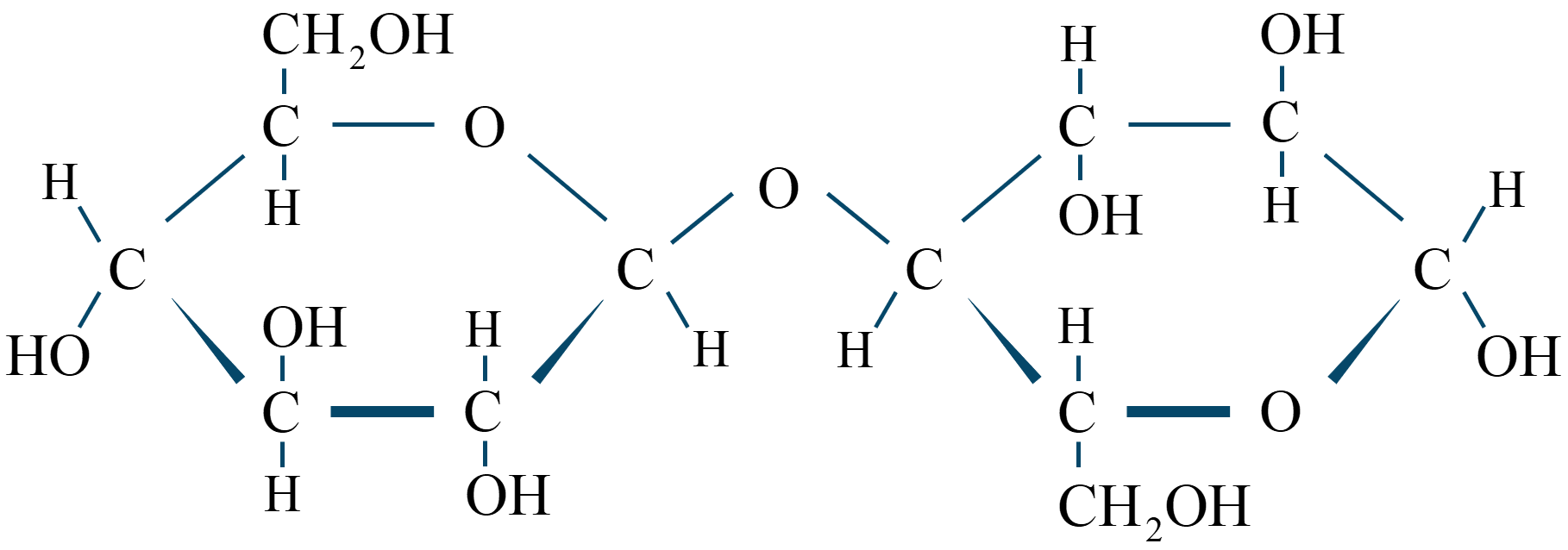

二糖は別名とも呼ばれ、異性体2分子が反応名した構造を持つ。また、物質を酵素の酵素で加水分解することでも得られる。構造があり、○○性を示す。酵素の酵素で加水分解されて、生成物となる。

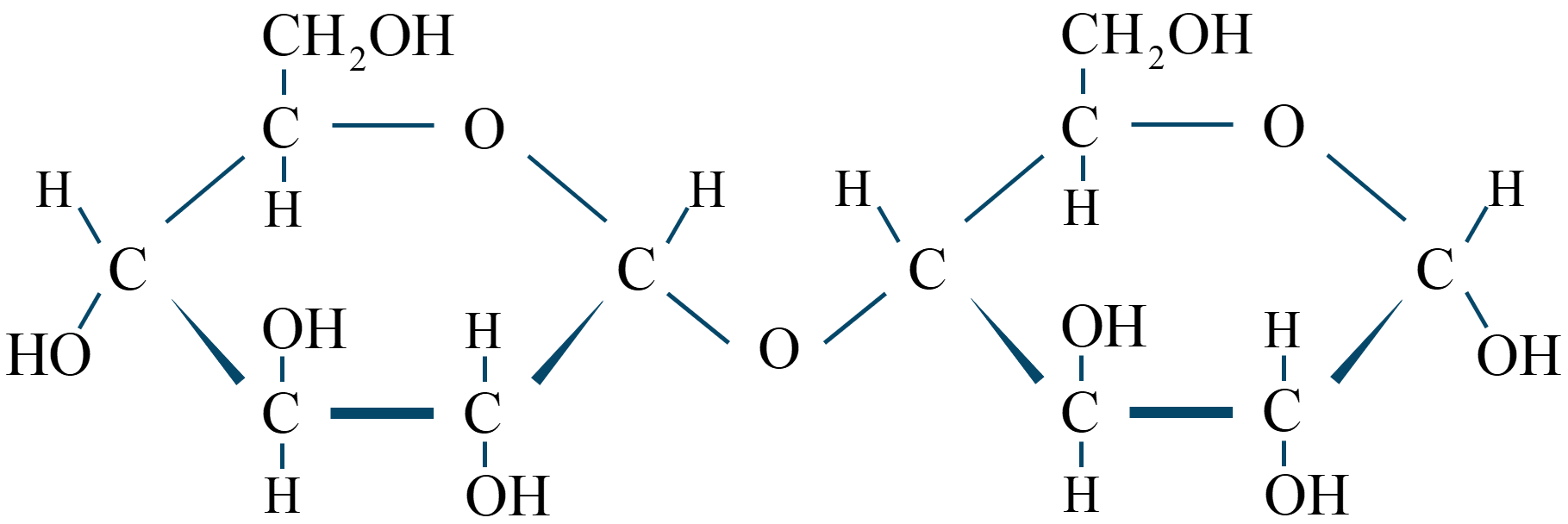

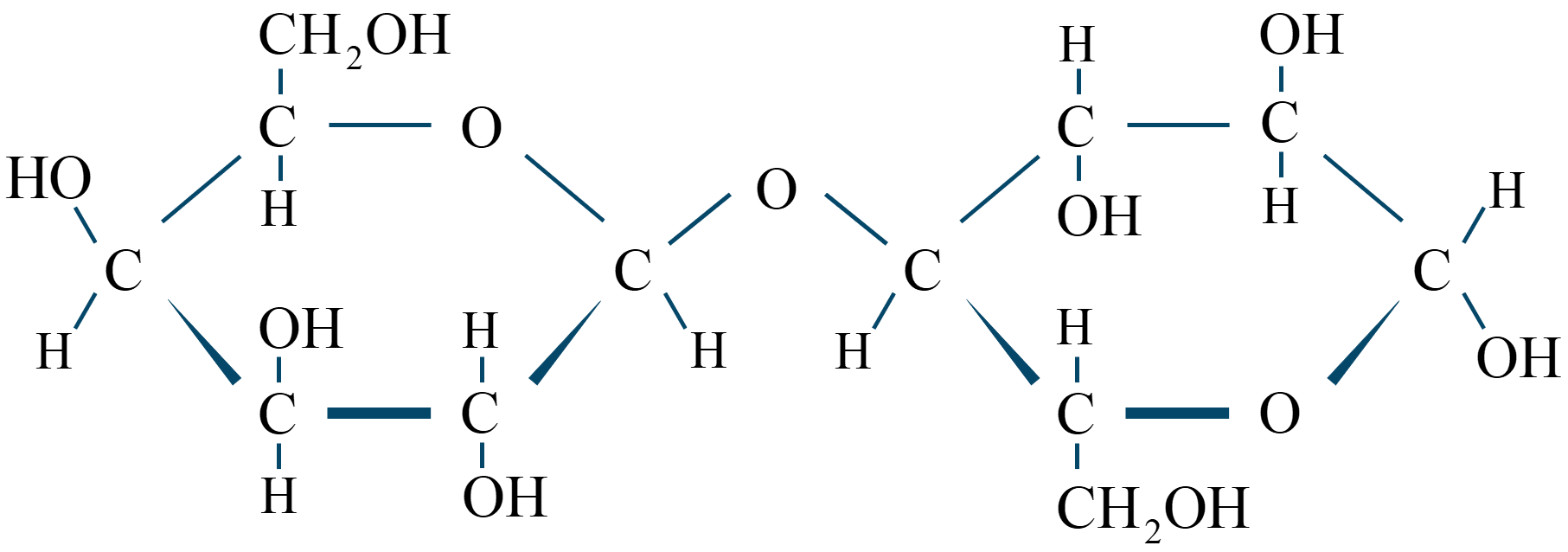

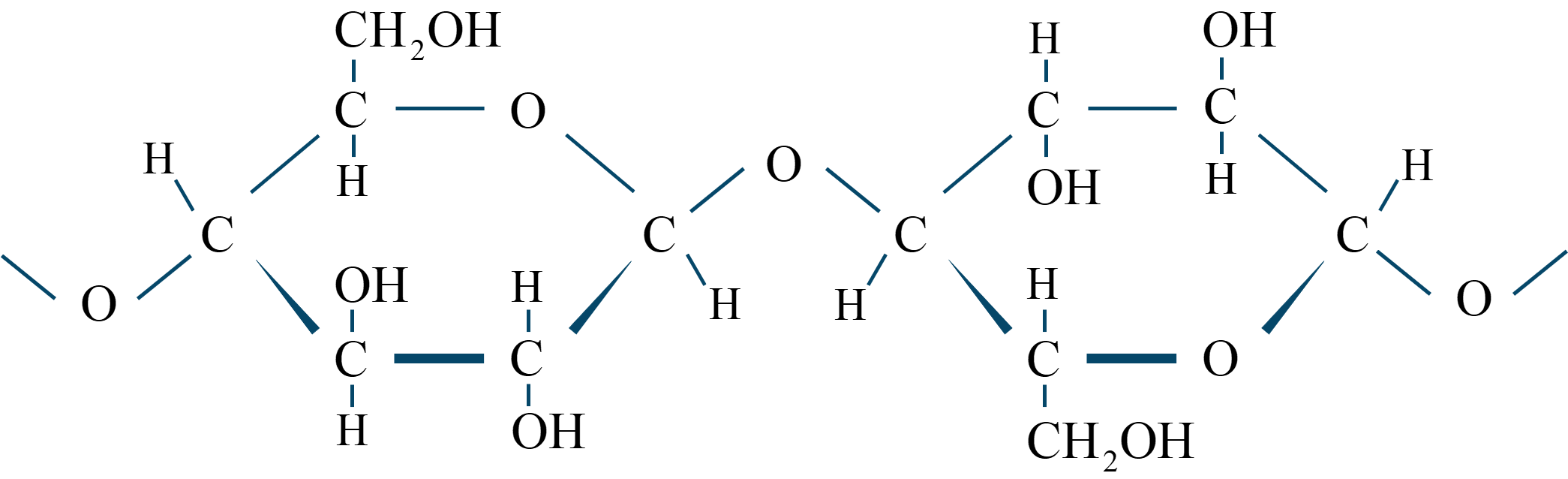

二糖は別名とも呼ばれ、異性体と化合物が反応名した構造をしている。○○性はないが、酵素の酵素で加水分解されて、生成物と生成物になり、これを用語といい、○○性を示すようになる。

二糖は異性体2分子が反応名した構造を持つ。また、物質を酵素の酵素で加水分解することでも得られる。構造があり、○○性を示す。酵素の酵素で加水分解されて、生成物となる。

二糖は別名とも呼ばれ、化合物と化合物が反応名した構造をしている。構造があり、○○性を示す。酵素の酵素で加水分解されて、生成物と生成物となる。

糖類の分類

一般式は、Cn(H₂O)m

分類名

炭素数が5のものを分類名といい、単糖C₅H₁₀O₅などがある。

炭素数が6のものを分類名といい、

単糖C₆H₁₂O₆別名、

単糖C₆H₁₂O₆別名、

単糖などがある。

分類名

一般式は、C₁₂H₂₂O₁₁

分類名

一般式は、(C₆H₁₀O₅)n

単糖の性質

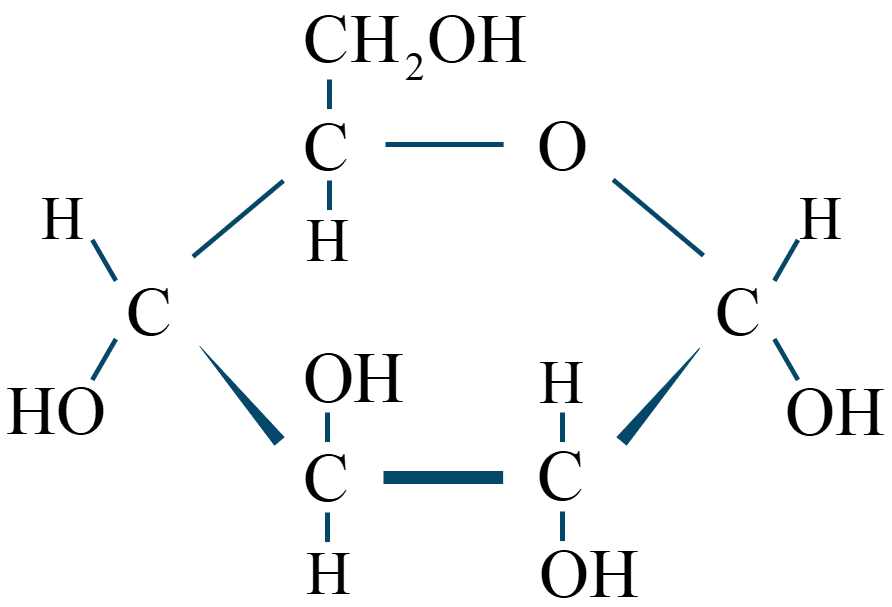

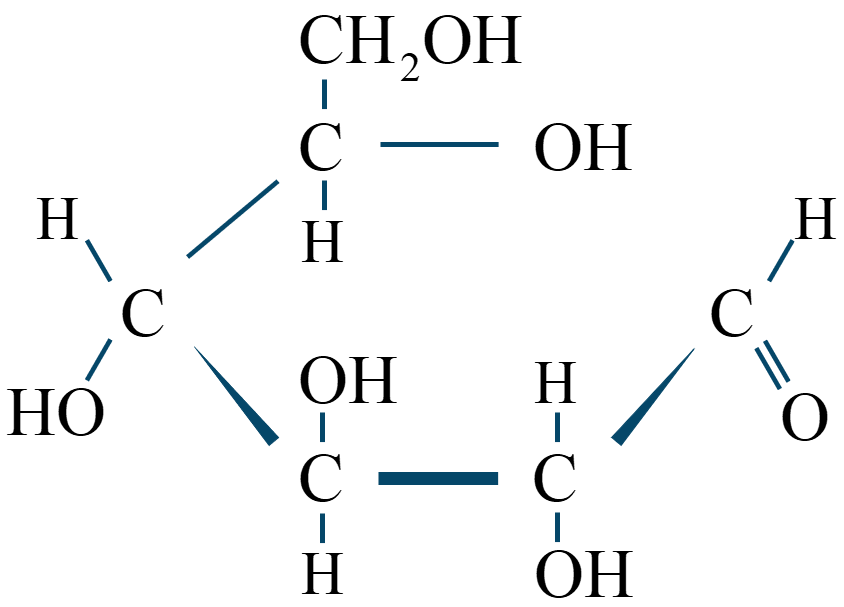

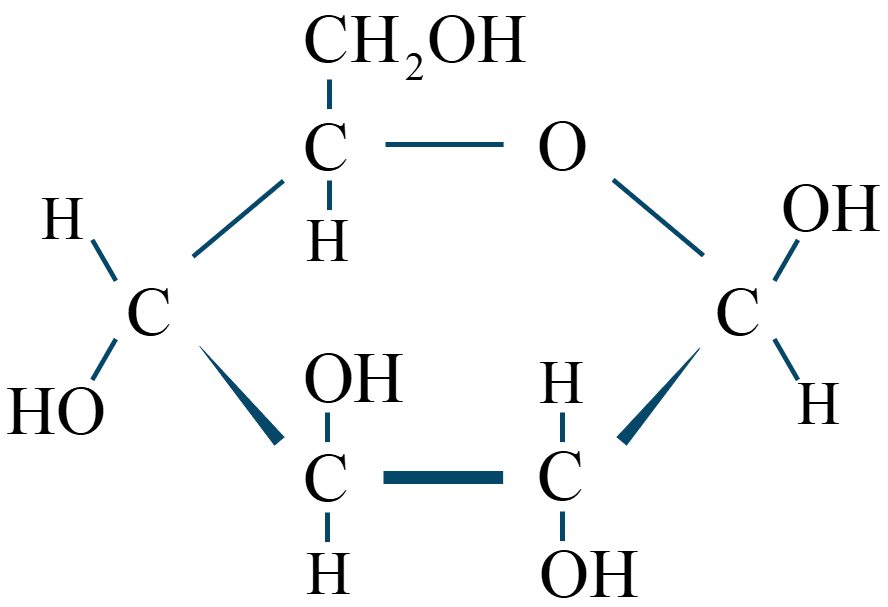

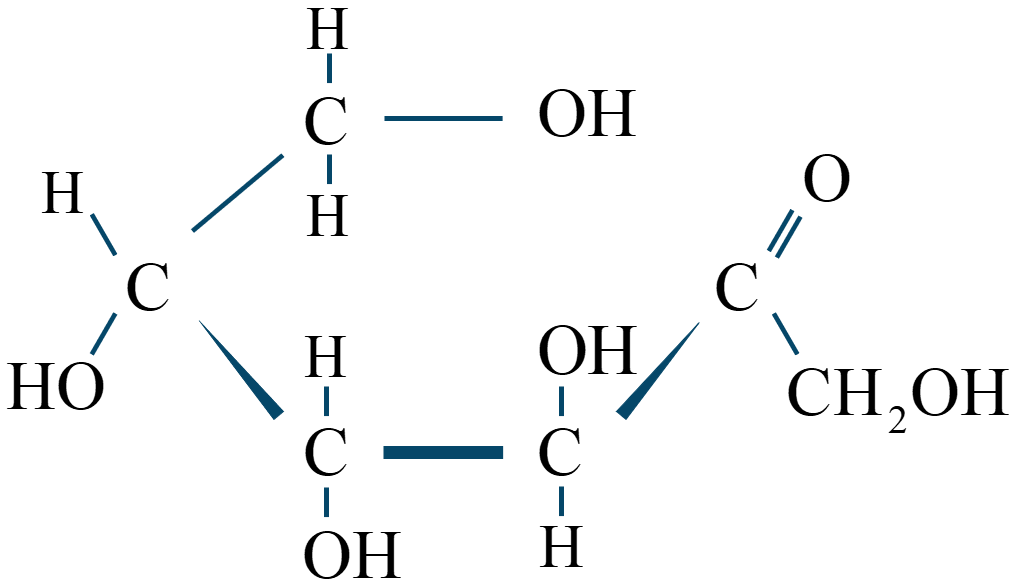

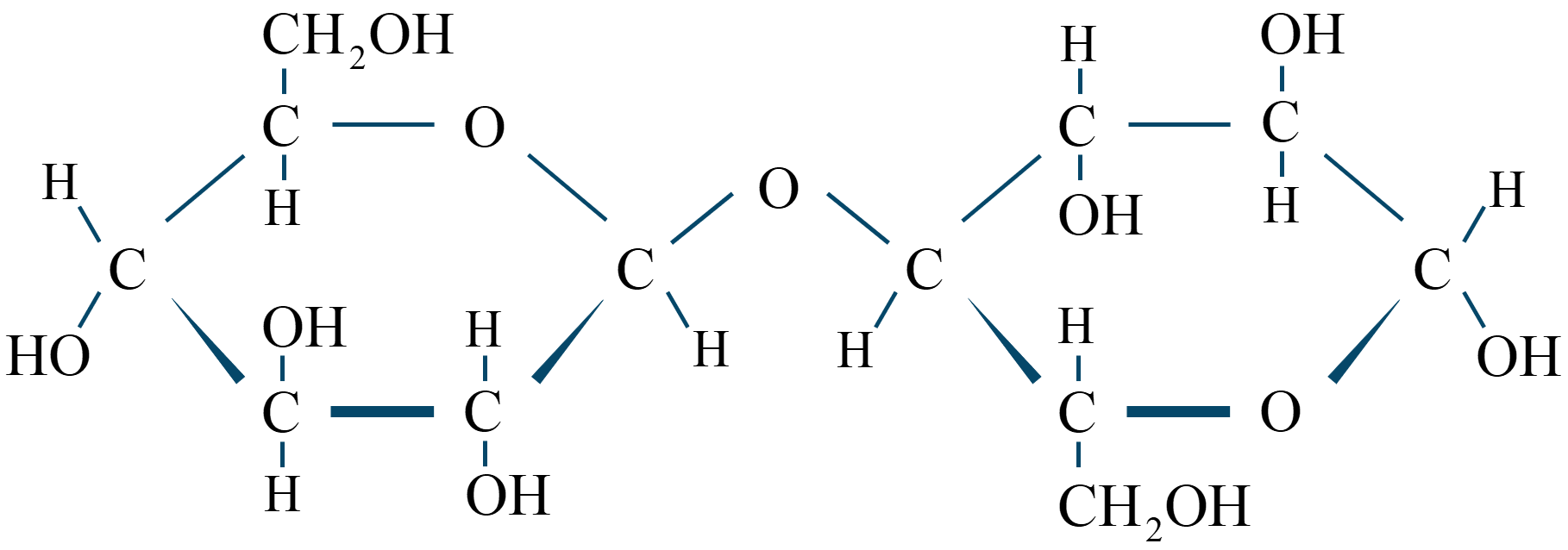

② 水に溶かすと、下の3つの構造が用語となる。

・化合物

⇅

・化合物・形状構造

⇅

・化合物

③ 化合物は構造を形成でき、官能基をもつので○○性を示す。よって、反応や物体の還元を示す。

④ 酵素により、化合物と化合物に分解される。これを用語という。

■ 単糖・別名

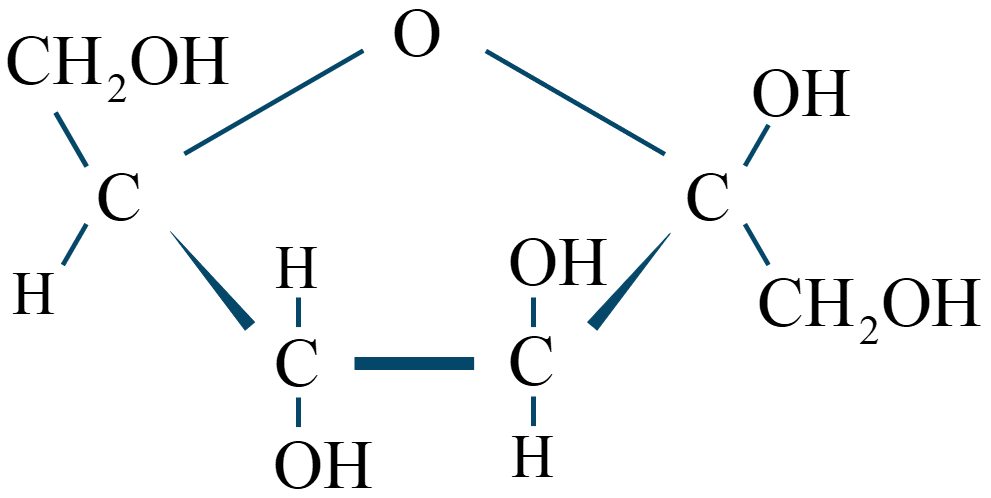

② 水に溶けやすさ、溶かすと下の3つの構造と化合物2種の合計5種類が用語になる。

・化合物・形状構造

⇅

・化合物・形状構造

⇅

・化合物・形状構造

③ 化合物は官能基をもちアセトンなどとは違い○○性を示す。

■ 単糖

② ○○性を示す。

・α-ガラクトース

・β-ガラクトース

二糖の性質

■ 二糖・別名

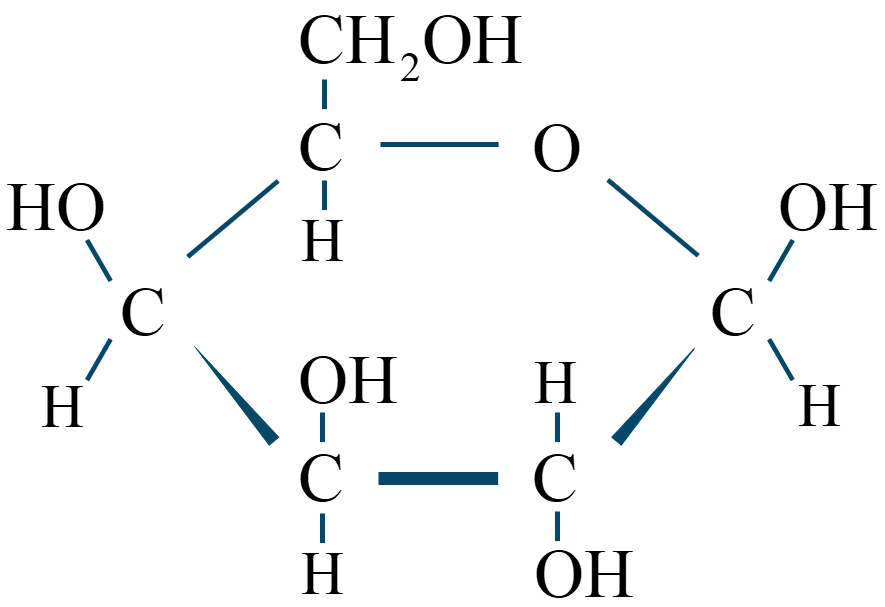

② ○○性を示さない。

③ 酵素で加水分解されて、単糖と単糖の混合物である用語となり○○性を示すようになる。

■ 二糖・別名

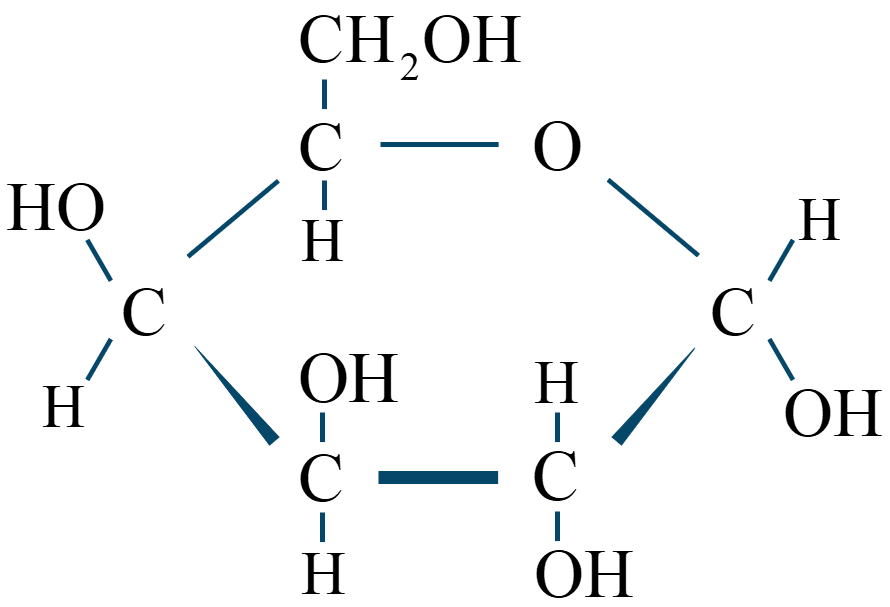

② 構造があり、水に溶けると開環し官能基となる。よって、○○性を示す。

③ 酵素で加水分解され、単糖2分子となる。

④ 多糖を酵素で加水分解することで得られる。

■ 二糖

② ○○性を示す。

③ 酵素で加水分解され、単糖2分子となる。

④ 多糖を酵素で加水分解することで得られる。

■ 二糖・別名

② 構造があり、水に溶けると開環し官能基となる。よって、○○性を示す。

③ 酵素を用いて単糖と単糖に加水分解される。

多糖

耳たこ音読|多糖の性質

音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!

ナレーション 音読さん

分類名は、多数の分類名が結合したものをいう。

多糖は、多数の構成が反応名した構造で、多数の結合を持つ。分子式は式である。デンプンには、水に溶ける構造で構造の分類名と、熱水に溶けにくい枝分かれした構造の分類名がある。どちらも反応で色に呈色する。また、酵素の酵素を加えると、加水分解されて生成物となり、さらに加水分解すると生成物となる。

多糖とは別名ともいい、アミロペクチンより構造が多い。反応で色に呈色する。

多糖は、多数の構成が反応名した構造で、結合を持つ。分子式は式であり、分子量が大きく、分子間の結合が強く、物質にも溶けにくい。また、○○状の結合した構造をしており、ヨウ素デンプン反応を示さない。酵素の酵素を加えると、加水分解されて生成物となる。物質に酸と酸の混合物(用語)を作用させると、分類名である生成物が得られる。

多糖の性質

② 形状構造をしており、この中に単体が入ると用語する。これを反応という。

③ デンプンに酵素を加えると、二糖に加水分解される。また、物質名(酸)を加えると一気に単糖まで加水分解される。

■ デンプンの種類

分子量

水溶性に溶ける

ヨウ素デンプン反応

色

分子量

水に水溶性

ヨウ素デンプン反応

色

■多糖

② デンプンに構造が似ているが、形状がさらに多い。

③ ヨウ素デンプン反応で色を示す。

■多糖

② 植物の用語の主成分。

③ 分子量が数以上で、熱水にも溶けやすさ。

④ β-グルコースが表裏表裏と結合して、形状構造をしており、反応を示さない。

⑤ セルロースに酵素を加えると、二糖に加水分解される。また、物質名(酸)を加えると一気に単糖まで加水分解される。

⑥ 濃硝酸と濃硫酸との混合物の混合物を加えると、分類名である化合物が得られる。

セルロース工業

耳たこ音読|セルロースと繊維

音声を再生して要点を音読しよう。耳たこになるまで、くり返し聞いて声に出すのが効果的!

ナレーション 音読さん

セルロースを試薬で反応して生成物とする。これを反応すると生成物が得られ、これを繊維名といい、分類名である。

また分類は、セルロースを試薬で溶かして再生した繊維の繊維名と、セルロースを溶液と試薬を用いて中間体にしたあと、再生した繊維の繊維名がある。繊維名の形状のものが用語である。

再生繊維

別名ともいう。

■ 再生繊維

半合成繊維

・化合物

[C₆H₇O₂(OH)₃]n

↓アセチル化

・化合物

[C₆H₇O₂(OCOCH₃)₃]n

↓加水分解

・半合成繊維( アセテート繊維 )

[C₆H₇O₂(OH)(OCOCH₂)₃]n

反応経路図演習|糖類

この単元の反応経路図の演習問題です。

化合物名をクリックすると構造式が表示されます。

スクロースの反応経路図

α-グルコース

β-フルクトース

スクロース

① 反応して結合ができる。

② 酵素で加水分解する。

マルトースの反応経路図

α-グルコース

マルトース

① 2分子を反応して結合ができる。

② 酵素で加水分解する。

③ 次々と反応して多数の結合ができる。

④ 酵素で加水分解する。

セロビオースの反応経路図

β-グルコース

セロビオース

① 2分子を反応して結合ができる。

② 酵素で加水分解する。

③ 次々と反応して多数の結合ができる。

④ 酵素で加水分解する。